Глава первая. Как я стал заниматься палеонтологией

| Мое желание было как можно меньше говорить о себе; но некоторые друзья, суждению которых я доверяю, предполагали, что читатель склонен узнать что-нибудь об авторе, и краткие сведения о его происхождении и начале жизни были внесены в книгу.

Давид Ливингстон, 1874 |

| ...на долю ученого нередко выпадают неожиданные испытания, но при доброй воле их можно преодолеть, памятуя, что мы в отдельности только гости на земле, а наука вечна...

И.Ю. Крачковский, 1945 |

Мой отец служил в лесном ведомстве. Старый сосновый лес, в котором стоял наш дом, называется Томышёвский Бор; в нем я родился и провел первые годы своей жизни. По рассказам отца я так привык к лесу, что выехав в полуторагодовалом возрасте за его пределы, в поле, испугался и заплакал. Мне было около шести лет, а брату четыре года, когда умерла наша мать, одна из первых русских женщин-врачей, которую местные крестьяне любили за живой нрав и энергию и шутя называли «Петром Великим».

Отец затосковал, покинул родную Симбирскую губернию, и мы уехали на Север. Здесь, в северных лесах и на северных реках, я и рос до самого поступления в университет.

Отец, участник народовольческих кружков семидесятых годов, был противником старой средней школы и не отсылал своих детей на бо́льшую часть года в губернский город, как это делали его сослуживцы, а учил нас дома.

Зимой почти все свободное от занятий время мы либо ходили на лыжах, либо пилили, кололи дрова, столярничали; лето проводили на лодке, которую сами ранней весной, к половодью, смолили и красили. Отец выписывал много книг, особенно по естествознанию и истории; настойчиво учил нас языкам, а также музыке, которой я много занимался и мечтал посвятить себя целиком.

Наш маленький уездный городок стоял в полутораста километрах от железной дороги, в лесной глуши, служил местом политической ссылки, и моими учителями, кроме отца, были ссыльные.

Отец управлял лесным хозяйством на Севере, рубкой и сплавом леса в Архангельск, лесопильными заводами, продажей леса за границу, смолокурением, борьбой со страшными лесными пожарами... Когда мне исполнилось десять лет, отец стал брать меня и братишку в свои летние служебные поездки.

Мы ездили обычно в тарантасе, иногда в двуколках, и в жару, и в непогоду, и по сухим, пыльным песчаным «трактам», и по мучительно тряским бревенчатым гатям унылых северных болот, и по непролазной грязи лесных дорог. Мы не раз проплыли по Сухоне, всей Северной Двине, Ваге; побывали на Вычегде, Пинеге, Ваенге и на многих других реках (рис. 1).

Тысячи километров сделали мы на пароходах, красивых больших пассажирских, и на маленьких прокопченных буксирных, на маленьких плотиках, на больших тяжелых тесовых «карбасах» и на легких долбленых «осиновках», под парусами и на веслах, на шестах и бечевой. «Год путешествий равен двум годам учения в университете», — говорил отец. Вскоре мы хорошо знали северный лес, сплав бревен, их сплотку в огромные паромы; осмотрели и старые, дымные «смолокурные печи», и новые душистые канифольно-скипидарные заводы и канатные; много раз бывали на шумных лесопильных; подолгу любовались в Архангельске бойкой погрузкой леса на большие английские, норвежские, французские пароходы и на огромные четырехмачтовые парусники, привозившие вместо балласта соль и уходившие обратно с огромным грузом теса в свою далекую-далекую Австралию.

Мы подробно осматривали северную старину, ее монастыри и скиты, старые бревенчатые церкви с тесовыми куполами и старообрядческие домашние «молельни»; с жадным детским любопытством смотрели на старинное оружие и утварь в местных музеях и у любителей старины; со страхом — на каменные «мешки» и кости узников в подземельях собора Строгановых в Сольвычегодске; наблюдали быт населения, вслушивались в его своеобразный северный говор, сохранявший «двойственное число» и другие обороты старинной русской речи; наблюдали все, что считал поучительным отец и что привлекало наше собственное внимание, но прежде всего и больше всего — природу.

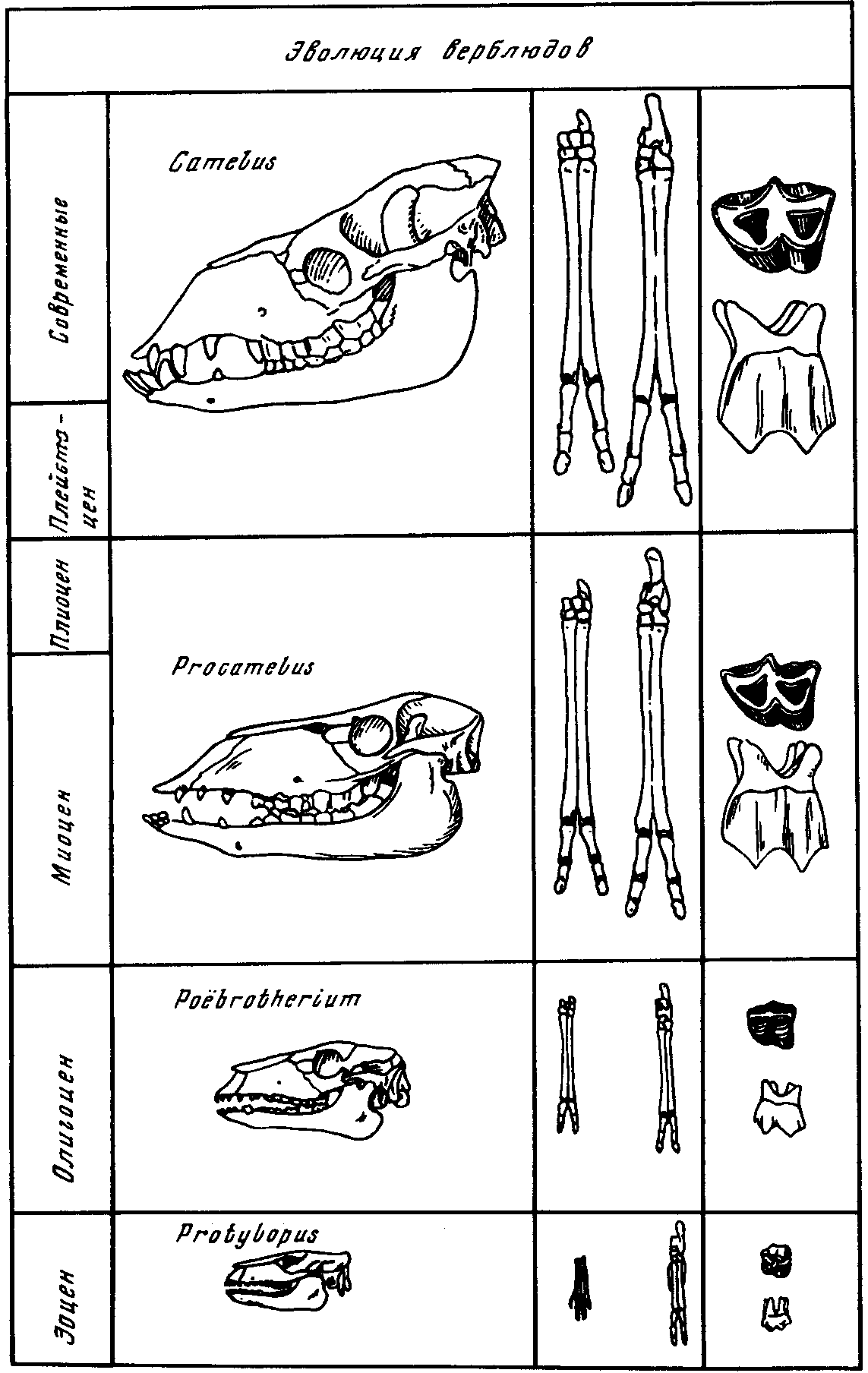

Рис. 1. Схема эволюции черепа, коренных зубов и конечностей верблюдов (по R. Lull, из W.B. Scott, 1937, с изменениями)

Нам были показаны с интересными объяснениями сухой, светлый сосновый бор с белым оленьим мхом; влажный, темный еловый лес и смена леса на вырубках, и на лесных гарях, заросших высоким красным иван-чаем; заболачивание лесных озер, почти нацело плененных наступающим с берегов моховым покровом с мелкими, чахлыми сосенками и белой пушицей; размыв и перенос реками собственных берегов; развитие широких заливных лугов с их плодородной почвой и травой в человеческий рост, образование стариц, заросших белыми водяными лилиями, с карасями и другой живностью; поросшие лесом высокие древние речные террасы; бечевник реки, ступенчатый после спада воды; ломки гипса, известняк с окаменелыми раковинами и причудливыми отпечатками морских животных; соляные ключи с остатками старинных солеварен и серные источники; глубокие ямы для ловли когда-то водившихся здесь северных оленей и страшные медвежьи капканы в больших лесных муравейниках; массовые переселения белок, плывших через реки, — на все обращал наше внимание отец, волгарь по происхождению, знаток северных лесов и рек по работе, географ и историк в часы досуга1.

В одну из этих незабываемых поездок мы осмотрели известные раскопки профессора В.П. Амалицкого на Северной Двине, ознаменовавшие собою целую эпоху в изучении древних наземных животных; об этих раскопках в то время много писали и говорили. В высоком-высоком обрыве была сделана огромная выемка (см. рис. XXXIII), на дне которой лежали громоздкие, неправильной формы глыбы песчаника; внутри них были скелеты древних ящеров.

Как раз перед этой поездкой отец купил мне книгу Гетчинсона «Вымершие чудовища». Теперь я и сам увидел, как их находят и добывают; немудрено, что раскопки произвели на меня неизгладимое впечатление, а этот день запомнился на всю жизнь.

Отец бывал там и раньше. Ему все подробно показывал и рассказывал сам Амалицкий. Помню живо, как крестьяне, работавшие на раскопках и сопровождавшие нас при осмотре (Амалицкий был в отъезде), говорили: «Ему, слышь, казна отпустила пятьдесят тысяч; да кабы знать, — мы бы сами раскопали костьё да продали его в казну за пятьдесят тысяч...»

Много позднее я узнал, что вспыхнувшая, было, сибирская язва и начавшаяся гибель скота вызвали обвинение Амалицкого в том, что он «раскопал заразу». Для успокоения умов пришлось пригласить архиерея и отслужить молебен.

И раньше я собирал окаменелые остатки ископаемых животных (см. рис. I), но особенно усердно после этой памятной поездки; а один раз ходил с товарищем за 60 верст на место находки скелета мамонта — впрочем, неудачно: половодье размыло берег реки, и почти все, что там находилось, было унесено водой.

В студенческие годы — в Петербургском университете — я как-то не сумел подойти к палеонтологии вплотную... Ее читали вместе с геологией поздно, в конце обучения; а самое главное, на «естественном факультете» в то время гостеприимнее двери были открыты у биологов (для стеснительного провинциала это было очень важно...); туда шел большой поток студентов.

Жизнь сложилась так, что я занялся палеонтологией лишь после того, как, получив в основном зоологическое образование, пробыл в высшей школе десять лет преподавателем гистологии и эмбриологии, написал ряд работ по строению нервной системы беспозвоночных и получил несколько предложений на профессуру в медицинские институты. Вот как все это вышло.

Ранней весной 1925 г. в Ленинграде я разговорился с профессором П.И. Преображенским (1874—1944), известным геологом, о своей «первой любви» — палеонтологии, о раскопках и полевой работе. Меня тянуло из мрачного здания анатомического института с его банками, склянками и формалиновыми препаратами на природу; влекло к изучению истории Жизни по тем документам прошлого, поразительным по своей наглядности, которые встречаются в земле в виде окаменелых раковин и костей. По ним я давненько скучал. Но... как решиться? Ведь то были все же лишь детские забавы.

Бросить интереснейшую научную работу у своего любимого учителя — крупного советского биолога; вернуться к тому, что любил когда-то, давным-давно; отказаться от очень интересной научной дороги, по которой шел успешно уже десять лет; поставить на карту все, даже материальное положение семьи? Ведь мало ли кто и что любил смолоду! Работать же всерьез в двух разных науках в наше время непосильно.

По совету П.И. Преображенского я решил для начала потратить свой летний отпуск 1925 г. на поиски и сборы ископаемых позвоночных в Западной Сибири и Северном Казахстане. Особенно интересным было бы найти здесь млекопитающих третичного периода (палеогена — неогена) — эпохи расцвета млекопитающих. Они были тогда разнообразнее, чем теперь, частью совсем другие, «особенные»; уже существовали обезьяны, в том числе человекообразные предки человека, но еще не было самого человека.

Но как и где искать? Весну я посвятил подготовке — знакомству с основной палеонтологической и геологической литературой по Западной Сибири и Казахстану.

Каждому приходилось видеть физическую карту Сибири. На ней коричневым цветом обозначены горы, посветлее — возвышенности, а низменности (равнины) закрашены зеленым цветом. Вся Западно-Сибирская равнина «зеленая»; на юге она подходит к северной окраине степей и мелких сопок Северного Казахстана, заходит клином вдоль Иртыша к Тургайской равнине и далее к Арало-Каспийской низменности, с которой и соединяется как бы проливом.

Здесь, по данным геологии, был широкий морской пролив, вернее, море, и вся Западная Сибирь была им покрыта. Об этом убедительно говорят раковины морских моллюсков и акульи зубы в глинах восточного склона Урала.

Такие же глины, правда без видимых органических остатков, распространены и в самой Сибири и Северном Казахстане. Когда море сошло и Западная Сибирь стала сушей, огромная равнина должна была бы заселиться «наземной жизнью», в том числе и древними млекопитающими. Но как раз насчет самих млекопитающих я вычитал мало обнадеживающего.

Отложения третичного периода наземного происхождения — континентальные — описывались в то время как «немые», лишь изредка содержащие раковины пресноводных моллюсков и отпечатки растений; а насчет ископаемых млекопитающих третичного периода дело обстояло совсем плохо: два зуба мастодонта, найденные на Иртыше И.Я. Словцовым в 1885 г.; зуб с р. Дженама на Алтае, описанный нашей первой женщиной-палеонтологом профессором М.В. Павловой (1854—1938); упоминание о сомнительных остатках трехпалой лошади, якобы найденных около Омска в 1875 г. и определенных Милашевичем, — вот и все, что было известно для всей огромной Сибири.

Но меня подбадривало то, что ведь никто специально не занимался в Западной Сибири поисками третичных млекопитающих; отложения этого геологического возраста были изучены мало; может быть, по берегам рек и оврагов что-нибудь сыщется...

У меня не было «заслуг» в палеонтологии, и в экспедицию в 1925 г. я поехал рабочим.

Примечания

1. См.. А. Орлов. «Происхождение названий русских и некоторых западноевропейских рек, городов, племен и местностей». Вельск, 1907.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |